Pélagie, Aurélie, Victoire… Affublées de prénoms féminins, diaphanes et silencieuses, les méduses sont depuis longtemps perçues comme de simples baigneuses transparentes, se mouvant au gré des courants marins avec une poétique discrétion. Cette vision est en train de changer sensiblement alors que ces baigneuses se révèlent être un marqueur fort du dérèglement climatique et de l’érosion de la biodiversité des écosystèmes marins. Leur prolifération rapide et spectaculaire n’est pas un simple caprice de la nature : c’est un signal d’alerte, à la fois biologique, climatique et sociétal. Ces créatures gélatineuses, longtemps marginales dans nos représentations, sont en train de devenir des sentinelles éclairantes des déséquilibres écologiques.

La surpêche, première cause de l’érosion de la biodiversité marine

La surpêche constitue un facteur central dans la dynamique de prolifération des méduses en éliminant leurs prédateurs naturels (thon, tortues luth, poissons pélagiques…), victimes directes ou collatérales de ces pratiques intensives. Ce phénomène est bien documenté : dans les zones de pêche intensives, les méduses colonisent facilement les espaces biologiques laissés vacants et deviennent rapidement dominantes. Elles se nourrissent entre autre des œufs et des larves de petits poissons, compromettant ainsi le renouvellement des populations halieutiques et entraînant une funeste spirale : l’effondrement des populations de poissons prédateurs entraîne moins de prédation sur les méduses, qui prélèvent encore plus sur les poissons juvéniles des autres espèces.

Un exemple frappant de cette situation a été étudié au large de la Namibie et de l’Afrique du Sud, dans le courant de Benguela (1). Une équipe de chercheurs de l’IRD a montré l’impact positif de la régulation de la pêche en comparant deux écosystèmes similaires, l’un régulé et l’autre non. Les côtes namibiennes ont été ainsi envahies par les méduses en l’absence de réglementation sur les quotas.

Les championnes de l’adaptation

Si les méduses se multiplient si facilement, c’est que ce sont des organismes particulièrement adaptés aux environnements dégradés. Elles s’adaptent à des eaux plus chaudes ou plus froides, à des concentrations en oxygène plus faibles, utilisent la présence de plastique dans les océans pour se reproduire et profitent de l’eutrophisation de certaines zones marines, due aux activités humaines (2). On assiste ainsi à l’apparition de zones « mortes », désertées par les autres espèces et envahies par les méduses, devenant ainsi un marqueur tangible de l’effondrement de la biodiversité.

Ces caractéristiques les rendent particulièrement aptes à coloniser de nouveaux espaces et les conduisent parfois à se retrouver bien loin de leur habitat d’origine, transportées notamment dans les eaux de ballast des navires. C’est probablement ainsi que Mnemiopsis leidyi, d’origine américaine, s’est retrouvée sur les côtes françaises aux confins de la Manche et de la Mer du Nord. Ou que Pleurobrachia pileus, la « groseille des mers », est devenue l’ennemi numéro un des ingénieurs de Gravelines…

Que disent les méduses sur la vulnérabilité des infrastructures humaines

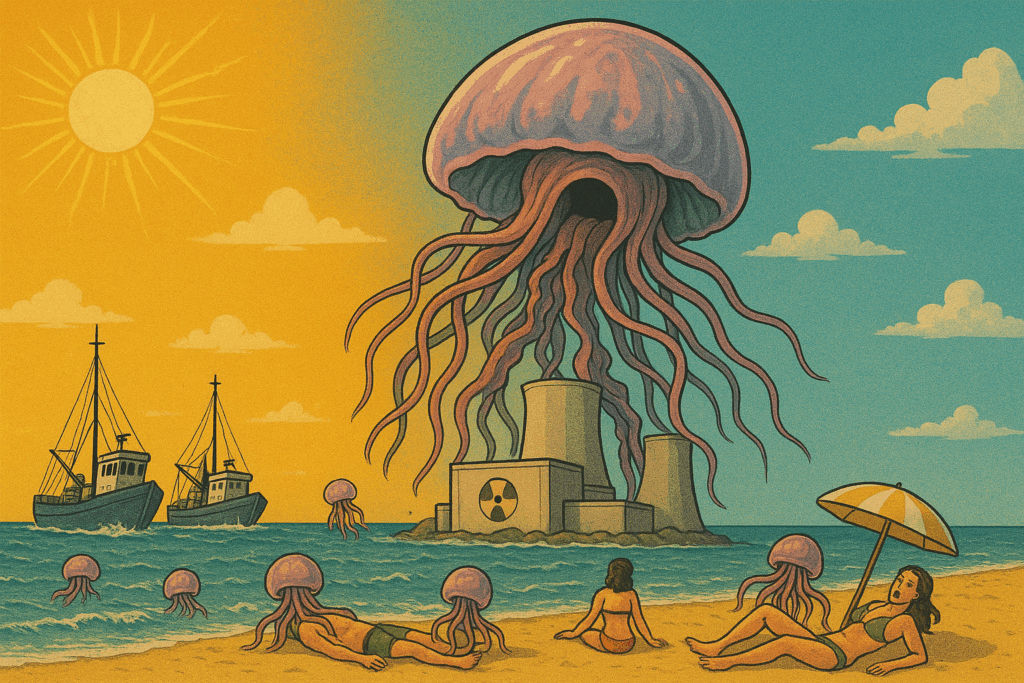

La centrale nucléaire de Gravelines s’est retrouvée totalement à l’arrêt pendant quelques jours cet été du fait de l’invasion « massive et non prévisible » de milliers de spécimens de Rhizostoma octopus, surnommée méduse « chou-fleur », qui sont allés boucher les filtres des circuits de refroidissement par eau de mer de l’installation (3). Cet événement, loin d’être isolé, s’inscrit dans une tendance mondiale : des incidents similaires ont été enregistrés au Japon, en Israël, en Écosse ou aux États-Unis. Il souligne une réalité incontournable : nos infrastructures industrielles sont vulnérables aux dérèglements de la biosphère.

Les installations industrielles ne sont pas les seules vulnérables : chaque nouvel été amène son lot de plages fermées, de baigneurs piqués et certains chiffrent à plusieurs millions d’euros les pertes financières pour le secteur touristique (4). On compte quelques accidents marginaux, comme ce chalutier japonais entraîné par le fond après avoir pris dans ses filets des méduses de Nomura, dont les spécimens atteignent deux mètres de diamètre et dépassent les deux cents kilos (5). Enfin, certains scientifiques s’alarment sur la modification du cycle du carbone et la dissémination de gènes de résistance antimicrobienne du fait de la décomposition des organismes de méduses (6).

Ces effets illustrent la manière dont des déséquilibres écologiques peuvent générer des risques systémiques, affectant directement la sécurité énergétique, économique et sanitaire des sociétés humaines.

Un miroir des transitions en cours

Ce que révèlent les méduses, c’est la vulnérabilité croissante de nos modèles de développement face à l’effondrement de la biodiversité et au dérèglement climatique. À travers elles, c’est une nouvelle lecture de la santé des écosystèmes qui doit s’imposer à nous. Elles incarnent une dynamique de simplification biologique : moins d’espèces, moins de prédateurs, plus d’organismes tolérants et adaptables. Un écosystème dominé par les méduses n’est pas plus vivant, il est plus pauvre, plus instable.

Quelles réponses pouvons-nous apporter face à cette transformation silencieuse ? Plusieurs leviers doivent être activés. Restaurer les chaînes trophiques en luttant contre la surpêche et en protégeant les prédateurs naturels des méduses est une première étape évidente pour endiguer ce phénomène. Cela passe notamment par la régulation des quotas de pêche et le contrôle plus strict des zones en danger. De façon indirecte, réduire les apports en nutriments et l’eutrophisation des eaux côtières permet d’éviter la création de zones mortes. Cela passe par la transformation de nos modèles agricoles industriels à l’origine d’un rejet massif de phosphate et d’azote dans l’environnement. Il est nécessaire d’anticiper l’adaptation des infrastructures industrielles aux perturbations écologiques et d’améliorer la prévention et la sensibilisation sur le sujet des méduses en développant des systèmes d’alerte et de suivi des « blooms » (concentrations élevées de méduses) via des programmes de science participative (JellyWatch, Med-JellyRisk). Mais surtout, il s’agit de reconnaître la biodiversité comme un actif stratégique, un primat indispensable à la résilience de nos sociétés.

Conclusion

Les méduses ne sont pas le problème. Elles sont le symptôme.

Leur présence massive dans nos mers est un message que nous ne pouvons plus ignorer aujourd’hui : celui d’une planète qui change, d’écosystèmes marins qui s’appauvrissent, et d’un modèle économique qui, sans adaptation, expose nos infrastructures, nos économies et notre bien-être à des chocs de plus en plus fréquents et des conséquences de plus en plus graves.

Cette adaptation passe par l’adoption généralisée pour nos organisations d’une stratégie Biodiversité qui prenne en compte les transformations massives qui affectent déjà nos écosystèmes et nous permettent à la fois de préserver mais aussi de régénérer cette nature qui nous fait vivre.

Pour mieux comprendre et approfondir ces concepts, vous pouvez notamment participer à une Fresque de la Biodiversité ou une Fresque One Health. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un atelier ou une formation personnalisée adaptée à votre organisation.

Sources

(1) Jean-Paul Roux, Carl van der Lingen, Mark Gibbons, Nadine E. Moroff, Jellyfication of Marine Ecosystems as a Likely Consequence of Overfishing Small Pelagic Fishes: Lessons from the BenguelaBulletin of Marine Science, January 2013 (↑)

(2) Jellyfish bloom, 13 May 2025, Wikipédia (↑)

(3) Le Monde / AFP / Reuters, Des méduses à l’origine de l’arrêt de la centrale nucléaire de Gravelines, Le Monde, 11 août 2025 (↑)

(4) A. Kennerley, L.E. Wood, T. Luisetti, S. Ferrini, I. Lorenzoni, Economic impacts of jellyfish blooms on coastal recreation in a UK coastal town and potential management optionsScienceDirect, Ocean & Coastal Management, 1 August 2022, volume 227 (↑)

(5) Hortense Chavin, Mathieu Génon, Les méduses envahissent les océans malades, Reporterre, 27 juillet 2022 (↑)

(6) Robert H. Condon, Deborah K. Steinberg, Paul A. del Giorgio, Hugh W. Ducklow, Jellyfish blooms result in a major microbial respiratory sink of carbon in marine systems, PNAS, June 6, 2011 (↑)